トップページ>医療者向け情報|あきた感染対策情報共有ネットワーク(ReNICSネット)

あきた感染対策情報共有ネットワーク(ReNICSネット) (現在限定運用中)

2010年から、私たちはインターネットを利用したデータ共有システムである地域内感染情報モニタリングネットワークシステム(Akita-ReNICS)の運用を開始しました。あきた感染対策情報共有ネットワーク(ReNICSネット)は、Akita-ReNICSを利用して、耐性菌の出現状況や感染対策に関する情報を施設間で共有し、医療従事者の連携体制を強化するとともに、疫学的検討の推進に関する協力体制を確立することを目的とした医療機関による組織です。

事業内容

- 感染対策に携わる医療関係者のネットワーク推進に関すること

- 微生物検査や感染対策情報の共有データベースを作成すること

- 微生物検査の統計解析や有効活用に関すること

- 医療関係者と住民に対する感染対策情報の提供に関すること

- 感染対策に携わる人材育成の支援に関すること

- その他、ReNICSネットが必要と認める事項

Akita-ReNICS開発の経緯

感染症が他の疾患と大きく異なっている点は、伝播することにあります。現在の医療において、新興・再興感染症の発生と拡散、特に薬剤耐性菌の増加は大きな問題になっています。有効な感染管理策を講じるためには、院内のみならず地域レベルでの迅速な疫学情報の入手と、緊密な施設間の連携が必要です。しかしながら、行政や保健所、外注検査会社の提供する感染疫学情報は通常限定的です。また、病院同士の連携は十分ではなく、統計情報の入手はほとんど自助努力に委ねられており、それぞれ独自の項目が設定されているという問題点があります。

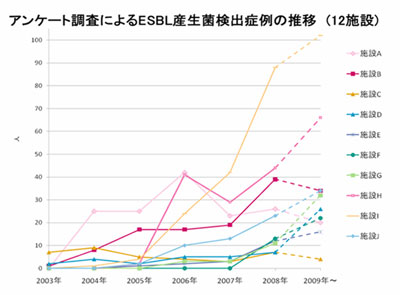

例えば、多くの抗菌薬に耐性のESBL産生菌が増えているといわれていますが、どの程度施設間、地域間格差があるのでしょうか。この実態を調査するために、私たちは2009年秋に県内の医療施設に対してアンケート調査を行いました。

その結果、以下の図のように、早いところでは2004年から、その他の施設でも2006~2007年から増加していることがわかりました(2009年は6ヶ月間の検出数からの予想)。

耐性菌や検出される菌の変化は、抗菌薬の使われ方や環境の変化などを反映しているものと思われます。このほか、どこから検出されるのか、どの程度の頻度なのか、などを調べるには統計ソフトへの入力と複雑なデータ解析が必要になる上、施設間や地域の比較を行うには、アンケートなど手間のかかる方法しかありません。

実際に私たちが県内の医療施設の感染対策担当者に行ったアンケート調査でも、県内のほとんどの施設で病院間のネットワーク整備を希望しており、特に中規模以下の病院では、専任職員が不在のために十分な細菌動向調査が難しい状況にありました。

こうした背景を踏まえ、本学医学部附属病院では、全国初となる取り組みとして、インターネットを介した感染管理に有用な情報交換をおこなう地域の共通データベースの構築がなされ、2010年2月から運用が本格的に開始されました。

Akita-ReNICSの概要

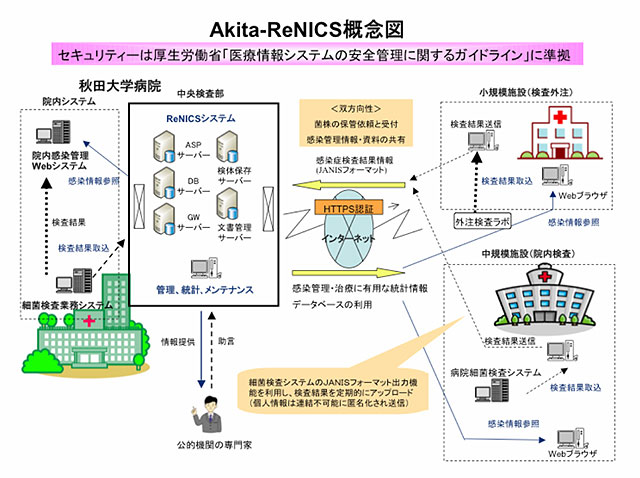

Akita-ReNICSは、病原体の出現状況を地域、施設レベルで素早く把握するため、病院検査部間の連携システムです。本システムは、参加施設がインターネット経由で定期的にデータを送るだけで(一定のフォーマットにマスキングをかけてプライバシーの保護を行います)、大学病院におかれたコンピューターにより自動的にデータベースが構築されます。参加者は、インターネットを介して必要な情報を随時わかりやすい形で入手できます。

以下に概念図をお示しします。

本システムでは、なるべく多くの施設が参加でき、日常業務で忙しい感染管理者の手間が極力省けるよう、さまざまな工夫を行っています。参加施設の必須要件は

- 本システムの目的とプライバシーポリシーに同意して頂ける

- JANIS(院内感染対策サーベイランス(厚生労働省))方式で定期的にデータ提出が可能

- インターネット環境がある

の3点で、理論的には細菌検査を行うすべての医療機関が参加でき、外注検査会社の協力があれば診療所のような小さな施設でも参加できます。

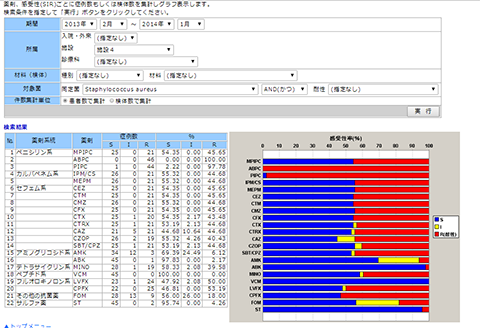

本システムの中核となる統計情報の入手について、実際の利用例をお示しします。

例えば、ある目的の菌がどのような抗菌薬に対して感受性を持っているか知りたい場合、条件を指定してワンクリックすると以下のような画面が現れます。

この表には、日常よく使われる主な抗菌薬に対して、その菌がもつ耐性化率が棒グラフで示されています。さらに、自分たちの施設と他の施設での違いはどうか、菌が検出された時期で変化はあるか、なども指定すればワンクリックで調べることができます。

そのほか、ファイルのアップロード機能も準備し、情報のリポジトリ(収納庫)としての役割を持たせるようにしています。利用法としては、研修会のスライドを参加施設で共有する、他の施設のマニュアルを参考に自施設のマニュアルを整備する、などが考えられます。掲示板機能もありますので、参加施設同士の情報交換に利用できます。

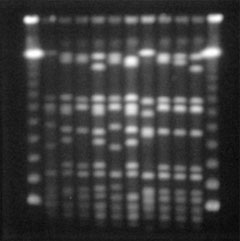

秋田大学病院では菌株保管を行うシステムも併せて整備しました。多くの施設で、患者さんから検出された菌は、検査が終わると廃棄されてしまいます。しかし、菌株を保存しておくことで、あとからさまざまな調査を行うことができます。例えば、耐性菌がいつ、どこでどのように広がっていったのか、といったこともパルスフィールドゲル電気泳動法 やPOT法という特殊な方法を用いて推定できます。必要に応じて、保管庫の十分でない他施設からの検体も受け入れ、ネットワークを介して依頼を受けます。

2015年1月現在、31施設がAkita-ReNICSに参加しており、28施設から年間8万件を超える細菌検査情報が集積しています。これまでに30万件を超えるデータが登録されており、地域の重要な疫学情報を経時的に保存するとともに、それに伴った疫学・基礎研究の推進も可能になりつつあります。多くの共有文書は、地域における医療従事者の人材育成、感染症に対する正しい知識啓蒙・教育の推進に寄与するものです。

参加希望施設や詳細は感染制御部までご連絡下さい(現在限定運用となっており、詳細はお問い合わせください)。

なお、Akita-ReNICSのID・パスワードをお持ちの方はこちらからログインできます。